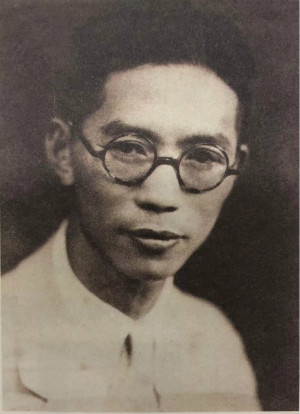

吴茀之(1900-1977) 谱名自绥,初名士绥,字定安,号克猷,又号福之,茀之为其后常用号,以出生于吴溪之滨,曾改名谿,自号吴谿子。前吴村人。生于1900年4月22日(清光绪二十六年三月二十三日)。幼承家学,酷爱美术。读书之暇,常临蒋南沙、恽南田工笔范本。15岁考取浙江省立第九中学,名列第一。19岁拜陈友年为师,补习诗词、文史典籍。1922年进上海美术专门学校高师科,受吴昌硕大写意画风启发,改攻写意,深得缶庐神髓。毕业后,旋在苏州第一师范学校和淮安中学执教美术课。1928年出版《茀之画稿》,刘海粟题“超逸高妙”以勉。1929年回上海美专任国画教授,兼沪江大学及其附属中学美术导师。1932年与潘天寿、诸闻韵、张书旂、张振铎组织“白社”,承“扬州八怪”革新精神,从事诗、书、画研究,举办画展,出版画集,在沪、宁、杭等地影响颇大。常与潘天寿出入上海诸收藏家之门,鉴赏历代名画真迹,眼界大开,艺事日进。

吴茀之旧照

1939年赴滇任国立艺术专科学校教授。1941年8月任福建省立师专中国画教授,与包笠三、黄寿祺结岁寒三友之盟,常挑灯吟哦,佳句蝉联。1944年应潘天寿之聘,回国立艺术专科学校任国画系主任,与谢海燕、倪贻德、关良、李可染等同在教席。1946年随校迁回杭州,两年后,汪日章接任校长,意见不合,乃辞去教职。

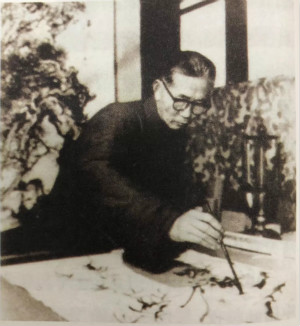

吴茀之在看吴山楼画室作画

1950年参加皖北霍邱土改工作队,收集素材,创作《欢庆丰收》、《锣鼓送公粮》等人物画。1957年复任中央美术学院华东分院(浙江美术学院前身)中国画系主任。“文化大革命”中,作《篱菊图》、《松色不肯秋》,被诬为“黑画”,滥施批斗,忧愤成疾,1977年7月26日病逝。

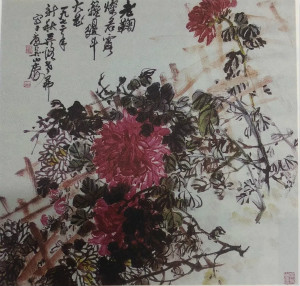

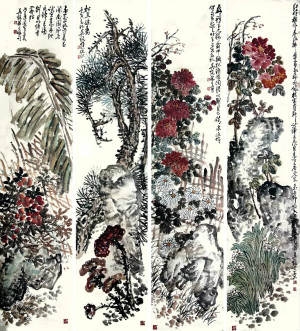

吴茀之画作

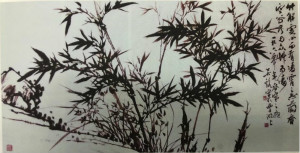

一生重骨格,淡名利,不求闻达。抗战初起,即在沪筹备古今书画展览,募集救国基金。治学勤谨求实,不耻下问,日夕埋头于艺术创作和美术教育事业。50年间,以继承和发展国画艺术,培养美术人才为己任,桃李满天下。其绘画,早期受吴昌硕影响甚深,后立意创新,多方取法于青藤、 白阳、石涛及扬州八怪,自辟蹊径,形成丰润郁勃、婀娜多姿的独特风格。画作堂庑广大,纵横善变,天机逸趣,风骨遒上,而韵味盎然,使人百看不厌。晚年喜用“打破常规”“宁作我”两方闲章,以示不忘变法,从“不似之似”、“无法之法”中辟创新格。

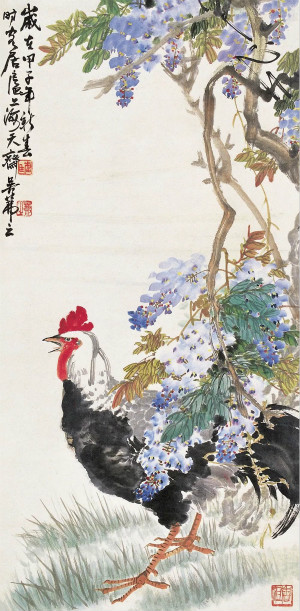

吴茀之画作

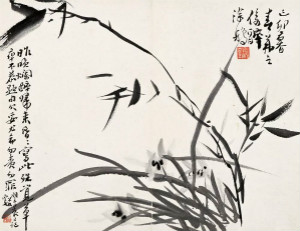

吴茀之兼工诗文书法,融诗、书、画于一体,素有“三绝”之称,他是“浙江画派”承前启后者之一。为实践潘天寿所倡导的中国画人物、山水、花鸟分科教学不遗余力。1961年在浙江美术学院主持开设书法篆刻专业。曾任浙江省第三届人大代表、民盟浙江省委委员、中国美术家协会浙江分会常务理事。著有《茀之近作》、《画论笔记》、《中国画十讲》、《画微随笔》、《吴溪吟草》、《茀之题画诗存》及《吴茀之画辑》等。

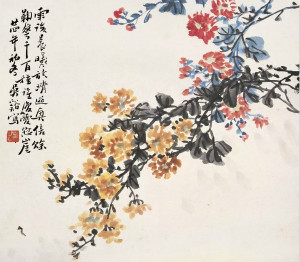

吴茀之画作

1980年11月浙江美术学院、中国美协浙江分会、浙江展览馆联合举办《吴茀之书画展览》。1989年4月在杭州成立吴茀之艺术研究会。同年12月浦江县政协出版《纪念吴茀之先生专辑》。1994年2月浦江县人民政府建立“吴茀之纪念馆”,珍藏其亲属捐赠之书画珍品及其部分文房遗物。自开馆以来,先后出版《吴茀之画谱》、《吴茀之画集》、《吴茀之书画集》、《艺术大师之路——吴茀之》等。1995年被列为浦江十大历史文化名人。1999年12月,由浙江省人民政府拨款在金华建立“吴茀之艺术中心”。《浦江县志》(浙江人民出版社1990年版)有传。

吴茀之画作

选自《浦江百年人物》(张解民 江东放 编著)

信息来源:县地方志编纂室(数字档案备份中心)

当前位置:

当前位置:

打印

打印